NetflixのSFアドベンチャーのVFX制作の裏側

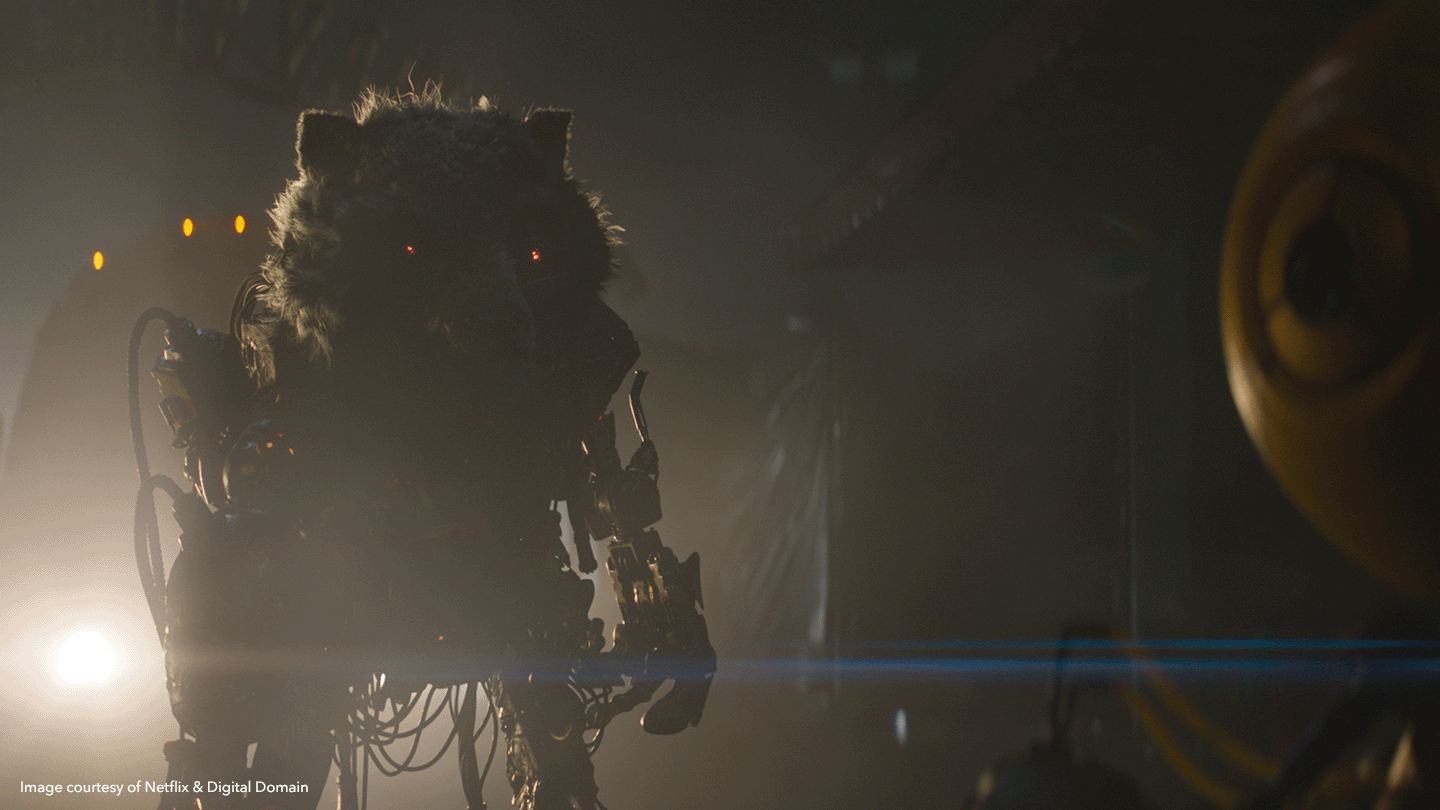

Simon Stålenhagのグラフィックノベルを原作としたSFアドベンチャー映画『エレクトリック・ステイト』は、Netflixの中でも屈指のVFX大作だ。Digital Domainは制作に参加した主要スタジオの一つとして、物語の鍵を握るロボットキャラクターを生き生きと描き出した。

Mariを用いて個性豊かなロボットをリアルに作り上げた過程について、Digital Domainのアセット・スーパーバイザー、Nick Cosmi氏がその舞台裏を語る。

テクスチャで描く原作の世界観

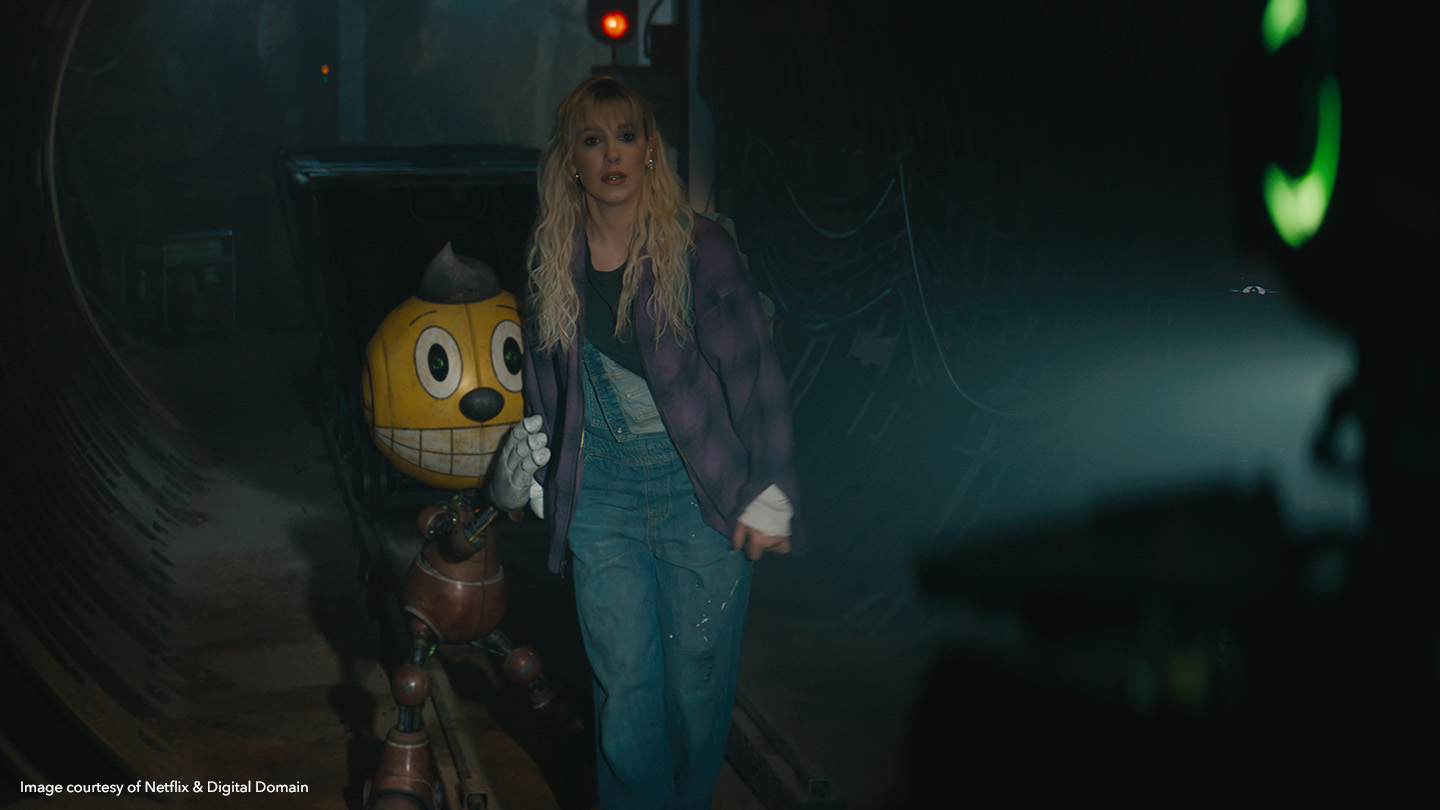

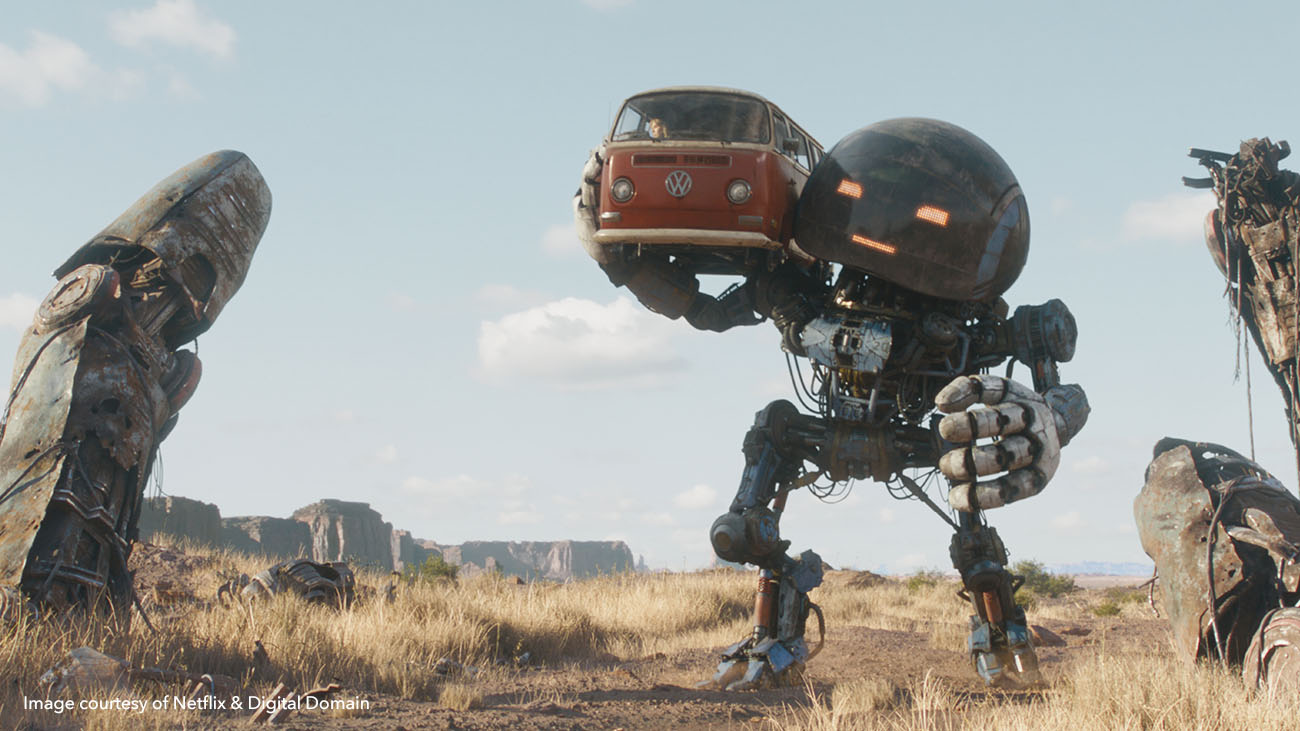

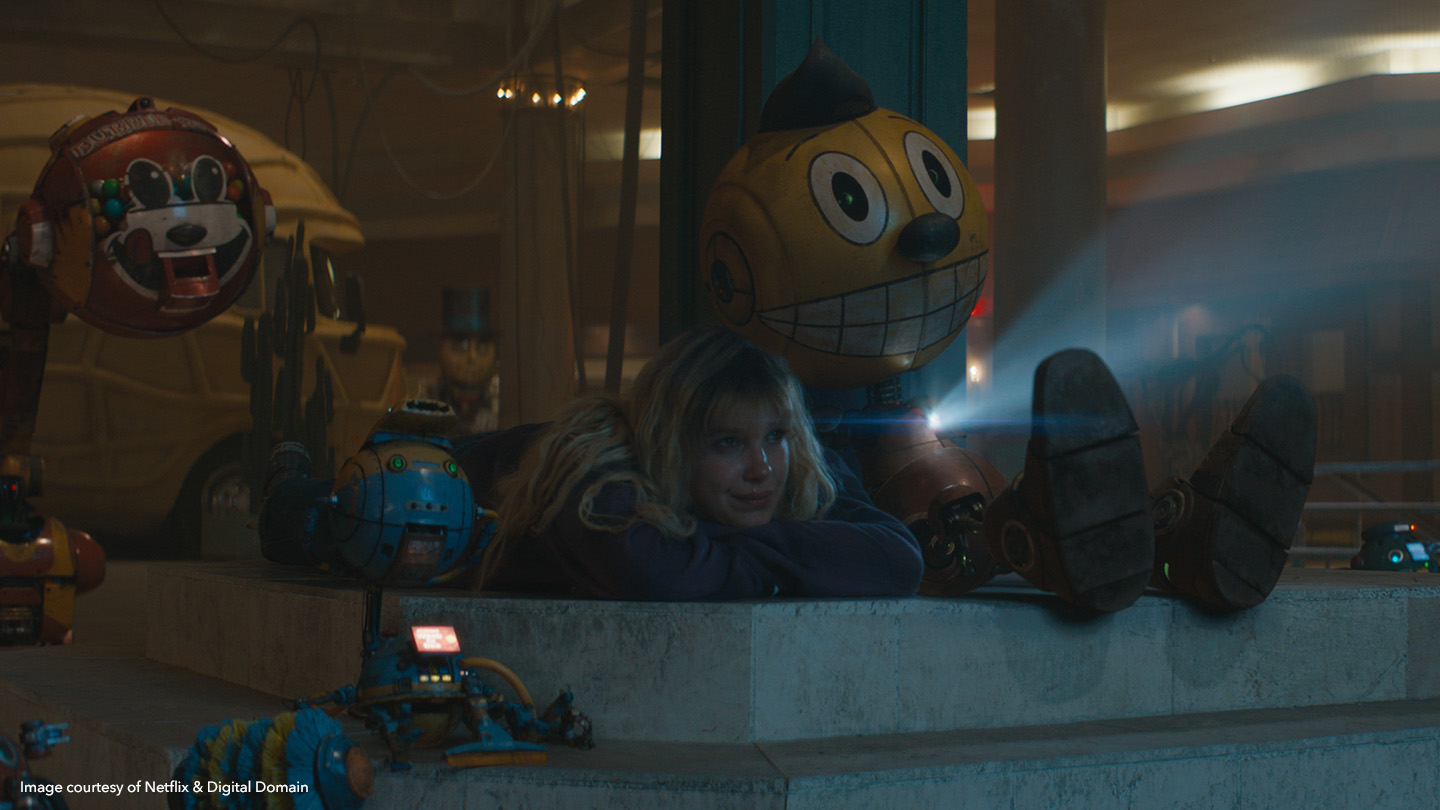

Anthony&Joe Russo兄弟が監督を務める本作は、ロボットの反乱によって変貌したもうひとつの1990年代が舞台。主人公の少女ミシェル(Millie Bobby Brown)は、意識をロボットに閉じ込められた弟を探す旅に出る。その道中で出会った元兵士の密売人キーツ(Chris Pratt)や個性豊かなロボットたちと行動をともにすることに。

Digital Domainは、本作のVFX用に合計480のアセットを制作し、そのうち61体は完全オリジナルのロボットとしてデザインされた。反乱後のアメリカを舞台にした、レトロフューチャーな世界観を表現するため、機械、油圧装置、配線からトラクター、金属、庭仕事の道具に至るまで、多岐にわたるリファレンスを収集。さらに、テクスチャチームとルックデベロップメントチームの両方で使用可能な新たなマテリアルライブラリを構築したことが、同スタジオのテクスチャリングワークフローにおける新たな取り組みとなった。

「原作の色彩や質感を徹底的に研究しました。特に印象的だったのは、マテリアルに光沢や反射がほとんどなく、落ち着いた質感で表現されている点でした」とCosmi氏は話す。

テクスチャが生み出すリアリティ

原作に登場するロボットキャラクターをスクリーンに再現するため、チームはロボットの関節がどう動き、どう機能するかを徹底的に研究し、マテリアルライブラリを活用して、金属のリアルな質感を再現しつつ、原作の持つ芸術的な世界観も表現した。

「テクスチャ作業にはかなり力を入れ、金属がピカピカで新品のままにならないように、油や汚れ、ホコリ、泥などを加えて使い込まれてきたリアルな質感に仕上げました」とCosmi氏は話す。

つまり、すべてのマスクには「何のために使うのか」をはっきりさせる必要があった。Cosmi氏は次のように説明する。「たとえば、滴のマスクを作るなら、それが乾いた泥なのか、それとも湿った油によるものなのか見定める事が大切です。グリースはどこに溜まるのか、その位置は正しいのか。油や泥の汚れがどんな状態で、どこに付いているのかを具体的に決めた上で、自然に見えるように仕上げることが重要なんです。単に機械的にすべてを積み重ねるのではなく、リアリティを持たせることを常に意識していました」。

ロボットに命を吹き込む

『エレクトリック・ステイト』に登場するロボットは物語の中心を担う存在であり、そのキャラクターづくりでは、スクリーン上で“リアルな個性と感情”を表現することが求められた。

「私たちは、あのユニークで楽しい雰囲気を大事にしながら、ロボットたちのデザインに個性を持たせようとしました」とCosmi氏。「同時に、リアリティを失わないよう、実在するマテリアルを観察しながら制作を進める必要もあったのです」。

主要なロボットキャラクターのひとつCosmoは、球体の頭を持つロボットで、架空のアニメキャラクターをもとにデザインされている。Cosmi氏は次のように話す。「原作のデザインを忠実に踏襲しました。その上で、赤い塗装や金属の質感を新たに作り込み、さらに塗装には独自の色合いや質感の変化、細かなディテールを加えています」。

作品世界を形作るうえで、もうひとつ欠かせない存在が、“死んだ”ロボットの残骸を寄せ集め組み立てられたロボットたちだ。Cosmi氏は次のように語る。「これらのロボットでは大げさに汚れや損傷を表現しましたが、単なる“汚れた金属の塊”にならないよう、汚し方には注意を払いました。普段のテクスチャリングではあまり使わないような、蛍光グリーンや鮮やかなピンクといった極端な色や高い彩度の表現を大胆に取り入れることができたので、塗装作業はとても楽しかったですね」。

テクスチャで描くリアリティと感情のバランス

アニメーションキャラクターにリアリティと感情を吹き込むことは、制作プロセスにおいて欠かせない要素だ。そのために、アーティストたちは自分の感性や作風に合ったキャラクターを担当する形で割り当てられた。

「テクスチャアーティストは、自分の感情を作品に注ぎ込むんです。今回のプロジェクトでは、そのクリエイティビティを最大限に発揮することができました。キャラクターごとに、担当したアーティストならではの色合いや表情がテクスチャに込められています」とCosmi氏は言う。

Cosmi氏が特に気に入って手がけたロボットのひとつが、エンジンのボディに数々の道路標識を組み合わせたRoadSignScavだ。制作にあたりCosmi氏は、近所であえて見栄えの悪い道路標識を探し歩いたほか、セコイア国立公園ではクマの爪痕が残るクマ対策用のコンテナを撮影した。「こうしたユニークな写真資料をすべて活用して、このロボットを作り上げることができたんです」とCosmi氏は話す。

“Mr. Peanut”の制作

特に制作が難しかったキャラクターのひとつが、食品メーカー Plantersの有名なマスコットをもとにした、片眼鏡をかけたピーナッツ型のロボット“Mr. Peanut”、もうひとつが、キーツの忠実な相棒ロボットを巨大化させた“Herman-20ft”だった。

“Mr. Peanut”はロボットたちの威厳あるリーダーとして描かれており、Digital Domainのチームはその動きや振る舞いをめぐって何度もデザインを練り直した。キャラクターは、古びた油まみれのロボットで、塗装には金属の質感が入り混じり、さらにツイードのベストを身にまとっているという複雑な設定だ。そのうえ戦闘シーンでは頭部がもぎ取られ、内部フレームやLEDライト、損傷した回路が露わになるため、より一層複雑な表現が求められた。

「このキャラクターの頭部は、昔のアニマトロニクス(特撮人形)のように発泡ラテックスで作られている設定でしたが、参考にできる資料を見つけるのにとても苦労しました」とCosmi氏は言う。「Mr. Peanutの顔や体は、最終的に生き物として作り込む方法に変わっていきました。会話シーンでは顔が変形し、口の動きに合わせてひび割れが広がるように、ペイントや造形に加えてアニメーション化したディスプレイスメントマップを使って表現しています」。

“Herman-20ft”の制作

“Herman-20ft”で最大の課題となったのは、そのスケール感である。高さが20フィート(約6メートル)もあるにもかかわらず、周囲のアセットと同じテクスチャ解像度を維持しなければならなかった。その結果、およそ280枚ものUDIMが必要となり、複雑なペイント作業は複数のアーティストで分担することになった。

「アセットを分割する作業は、とにかく慎重さが求められます。テクスチャの書き出しを管理し、アーティスト同士が互いの作業を上書きしないようにしなければならないからです」とCosmi氏は言う。「チャンネル、カラー、スカラー、マスキング、クオリティ管理に至るまで、すべて足並みを揃える必要があります。私たちはあらかじめ分割方法を細かく検討し、キャラクターを適切に“切り分ける”ことができました」。

複雑なヒーローアセットのテクスチャリング

“Herman-20ft”の制作は、ヒーローアセットのテクスチャリングにおいて、細部の表現をどこまで追い求めるのか、それによってどれだけUDIM数が必要になるのか、その重要性を改めて浮き彫りにした

「ハードサーフェスのUV作業は本当に骨が折れる作業で、時間もかかります」とCosmi氏は言う。

こうした作業の負担を軽減し、全体の統一感を保つために、主要なロボットから背景まで、すべて同じセットアップで制作が進められた。UVやジオメトリベイク、マスク、ベースマテリアルのセットアップを経て、そのうえで細部が描き込まれた。さらに共通のマテリアルライブラリの使用はもちろん、マスクチャンネルの配置も統一することで、テクスチャ制作とルックデブ工程が適切に連携し、部門をまたいだ作業も効率的に進めることができた。

Mariで実現するリアルなテクスチャ表現

『エレクトリック・ステイト』の制作にあたり、スタジオはMariのマテリアルシステムをフル活用し、新しいマテリアルライブラリを構築することで、テクスチャ制作のワークフローをを刷新した。

「アセットが非常に重くなることは分かっていたので、求めていたフォトリアルなディテールを実現するにはMariが最適だと考えました。また、プロシージャルなパターンではなく、写真ベースでタイル化可能なマテリアルを使いたいとも思っていました。ライブラリの大部分はMariで作成し、一部はNukeで補っています。私たちが目指したのは、何もかも自動で解決する“スマートマテリアル”ではなく、アーティストが自由に表現を広げていけるベースを整えることでした」とCosmi氏は語る。

チームはまず、金属やさまざまな塗装面、錆や汚れ、さらにはゴムやプラスチックといった基本素材まで、約60種類のマテリアルを制作した。これらはすべて、2D/3Dでのタイル調整に対応し、HSVやブライトネスルックアップ、スカラーチャンネルでの明度コントロールといった基本的なカスタマイズ機能を備えていた。

「マテリアルシステムでは、作業中のマテリアルをシェーディング付きで確認できる点がとても気に入っています」と話すCosmi氏。「さらにマルチチャンネルベイクポイントを使えば、複数のマテリア

「ノードグラフにおけるマテリアルワークフローは非常に堅牢で、本作のために構築した初期のテンプレートやマテリアルライブラリも拡張され、今ではほぼすべてのアセットカテゴリーをカバーするまでに成長しました。ライブラリにはすでに100種類以上マテリアルが揃っており、衣装用の布地など、柔軟にカスタマイズできるよう工夫されています」。

「さらに、マテリアル自体に“描き込む”手法も開発し、これにより、フォトプロジェクションを活用したアーティスティックなアプローチで細部まで表現できるようになりました。アセット制作では可能な限りハンドペイントを取り入れることを大切にしています。現在はMariのマテリアルシステムで基盤をしっかり整えつつ、プロジェクションペイントでディテールを描き加えています」。

大規模テクスチャ制作を支えるMari

このプロジェクトで特に大きな課題となったのは、キャラクターごとに異なる多種多様なハードサーフェスマテリアルのテクスチャ制作だった。

「Mariでアセットを扱う際には、レイヤーやバランス調整、ファイル管理など、表には見えにくい細かい作業が必要になるのです」とCosmi氏は語る。

チームは、1キャラクターあたり平均で約60枚のUDIMを扱い、大型のロボットでは200枚を超えることもあった。それでも8K解像度に頼る必要はほとんどなく、作業は4Kで十分完了できたという。ただし、膨大なジオメトリを扱う上では、効率的なアセット管理が不可欠だった。

「アセット管理において、Mariに匹敵するツールはありません」とCosmi氏。「Mariを通して処理している作業量は本当に桁外れです」。

Watch The Electric State, only on Netflix.

Ready to try out Mari for yourself? Sign up for a Mari Individual subscription.