テクスチャアーティストとして成功するには

FoundryのMariプロダクトマネージャー Charli Holtが語る成功のヒント

テクスチャアーティストは、ビジュアルの世界観をつくり上げるクリエイターだ。質感を通して作品に深みを与え、物語を語る—そんな重要な役割を担っている。

Foundryでは、Foundry Learnを通じて、Mariの使い方を学べる教育コンテンツを継続的に発信している。しかし、Mariの学習にハードルを感じている人が少なくないのも事実だ。しかし、Mariを習得することで、テクスチャリングの理解が深まり、ワークフローが格段に効率化される。そして何より、ショーリールのクオリティが大きくレベルアップする。これは、経験豊富なユーザーにとっても同様だ。

ストーリーを伝えるテクスチャ理論の重要性

テクスチャ理論への理解が深まるほど、Mariをより効果的に活用できるようになる。Mariを使い始める際は、インポートしたプロジェクトのテクスチャマップを、チャンネル(Node Graphユーザーの場合はストリーム)ごとに分解し、プロジェクトの基本エレメントとして活用する必要がある。このプロセスによって、作業の初期段階から、各チャンネルが最終的なマテリアルシェーダの見た目にどう関わってくるのかを理解することができるのだ。

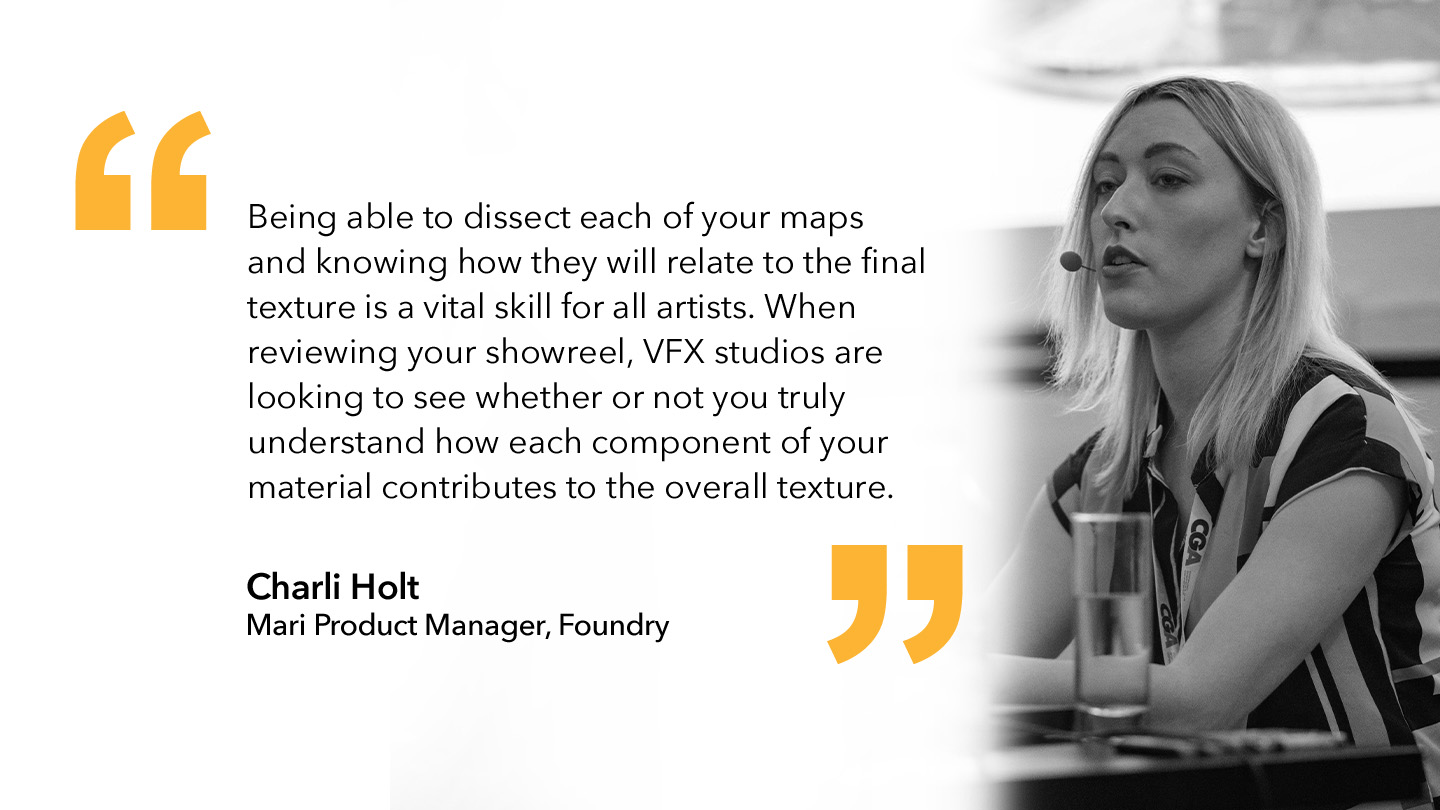

各マップを適切に分解し、それぞれが最終的なテクスチャにどのように関わってくるのかを理解する力は、すべてのアーティストにとって欠かせないスキルである。その理由は明確だ。スタジオがショーリールをチェックする際に注目するのは、マテリアルを構成する各エレメントが、全体のテクスチャ表現にどう貢献しているかをアーティストが本当に理解しているかどうかである。たとえば、マイクロサーフェスマップのわずかな歪みが光の反射にどんな影響を与えるのか。それによって、単にリアルな質感を再現するだけでなく、そのアセットの背景にあるストーリーまでもが表現されているか。スタジオは、そうした理解と表現力を重視しているのだ。

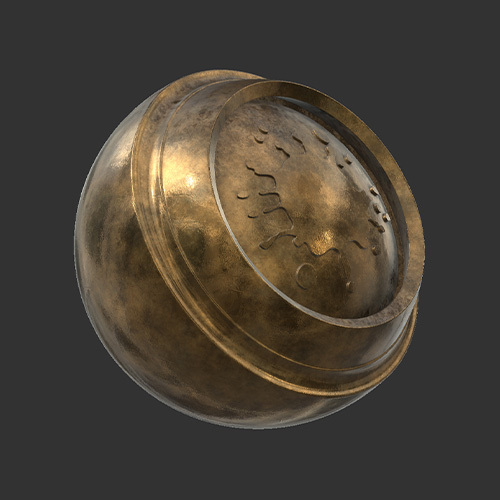

たとえば、金属の門に錆があるとしよう。だが、なぜその場所に錆が生じているのか? その門が海辺の農場にあって、日常的に吹きつける潮風の塩分が腐食を進めているのかもしれない。あるいは、農場主が出入りするたびにいつも同じ場所に手をかけるので、塗装が擦れてツヤが失われてきているのかもしれない。このように、物理ベースのテクスチャ理論を理解していれば、ディフューズ、メタルネス、スペキュラ、マイクロサーフェスといったエレメントが、リアルな質感や背景の物語をどう支えているかを、論理的に分解して捉えることができるようになるのだ。

物理ベースのテクスチャリングの基礎を学ぶことは、これからテクスチャアーティストを目指す人にとって、大きな力になる。そして、その第一歩としてMariを学ぶのは、とても有効な方法のひとつだ。

プリセットに頼りすぎず、表現力を磨く

なぜショーリールで差をつけるのは、こんなにも難しいのか?

私たちアーティストは常に、作業効率を高めながら、単なる操作ではない、よりクリエイティブな部分に集中できる方法を探している。一方で、手早く成果を出すためにプリセットマテリアルに頼るクセがついてしまうのは、よくあることだ。

業界に入ったばかりのアーティストが特に気をつけたいのは、経験が浅いがゆえにプリセットに頼りすぎてしまうことだ。本来であれば、テクスチャリングの基礎力をしっかりと磨くことに時間をかけるべきだろう。もちろん、プリセットはプロジェクトを素早く形にするうえで便利なツールではある。だが、日々膨大な数のショーリールに目を通しているVFXスタジオは、どのプリセットが使われているかを一目で見抜いてしまうことだろう。

もしあなたが “RustyMetal04” を見たことがあるなら、あなたのショーリールをチェックするCGスーパーバイザーは、間違いなくそれを見慣れていると思って間違いない。

だからといって、プリセットの使用を完全に避けるべきだというわけではない。Mariには、マテリアル作成の出発点としてすぐに活用できる、便利なサンプルマテリアルがいくつも用意されている。たとえばGold_Metalのプリセット。これは、金属であるゴールドが光とどのように相互作用するかを物理的に正確に再現したものだ。ただし、それ以上のものではなく、そのマテリアルがどのような環境におかれてきたのか、具体的なディテールや経年変化の痕跡は含まれていない。それが現実味に欠け、不自然に見えてしまうのだ。

Mariのマテリアルプリセットは、あくまで自分のクリエイティビティを引き出すための土台として用意されているもので、たとえば「金はこう見えるべきだ」といった一つの固定的な見方に縛られるものではない。プリセットは、すべてのテクスチャにそのまま当てはまる万能な解決策ではなく、自分の表現を加えるためのスタート地点として活用すべきである。

ブレンドモードを理解する

ブレンドモードは、レイヤーやノードを扱う際につい意識から外れがちだが、だからといってうやむやにしておくものではない。正直に言えば、私自身アーティストとして「なんとなくテクスチャがいい感じに見えたから」という理由だけで、ついOverlayレイヤーを加えてしまったことがある。ショーリールだけを見て、それを指摘されることはおそらくないだろう。しかし、スタジオの制作現場においては、レイヤーの使用はできる限り慎重に行い、無駄を省いた構成が求められる。

ブレンドモードを次々と重ねて理想の効果を追い求めていくうちに、レイヤーの数が増えすぎて収拾がつかなくなる、そんな状況に陥るのは珍しいことではない。だが実際には、そこまで多くのレイヤーを使わなくても、同じ結果が得られることも少なくない。ブレンドモードの背後で行われている数学的処理を理解し、複雑に組まれたマージノードの連なりも、実はシンプルなブレンドモードひとつで同じ結果が得られることがある。そうした可能性に気づけるようになることが大切だ。ブレンドモードは多くのアプリケーションで共通して使われている。数千ものノードが並ぶ大規模なプロジェクトを必要最小限に整理したいと考えているスタジオにとって、この知識とスキルを持ったあなたはより高く評価されるはずだ。

スタジオによって使用するアプリケーションやテクスチャリングの手法はさまざまで、すべてに通用する唯一の正解は存在しない。しかしMariは、テクスチャリングの選択において、その背後にある物理的なルールを意識させてくれるツールだ。 さまざまな現場で役立つ汎用性の高いスキルを身につけることもできる、それは業界内でも高く評価されるだろう。

「テクスチャリングでなぜそれをやるのか」が自分で説明できないなら、やらないほうがいい。説明できる理由があるなら、将来の面接でその理由を語る準備をしておこう。

Foundry Learn では、基本から実践テクニックまで、役立つヒントやノウハウを幅広くご紹介しています。スキルアップにぜひお役立てください。