「シンパイ」の映像化の舞台裏

前作の大ヒットを受けて2024年に公開された、ピクサー・アニメーション・スタジオ制作のアカデミー賞ノミネート作品『インサイド・ヘッド2』は、アニメーション映画として史上最高の興行収入を記録した。

前作に続き、続編でも少女ライリーの擬人化された感情が物語の中心となっている。おなじみのヨロコビ、カナシミ、イカリに加え、思春期を迎えたライリーを描くために、シンパイ、イイナー、ハズカシといった新たな感情が「頭の中の司令部」に加わる。

私たちはピクサー・アニメーション・スタジオのVFXスーパーバイザー、Sudeep Rangaswamy氏に取材し、Katanaを使ったライティングでどのように感情を描き出したのか、そしてNukeやMariがこの作品にどう貢献したのかを聞いた。

ライティングで描く感情表現

ピクサーにとって大きな課題のひとつは、オリジナル作品の世界観を大切にしながらも、単なる焼き直しにはしないことだった。『インサイド・ヘッド』の公開は2015年で、それから今日に至るまでテクノロジーは大きく進化している。

もうひとつの大きな課題は、感情キャラクターが非常に複雑で、それぞれに専用のライティングリグが必要だったことだ。人間のキャラクターは通常、置かれた環境に応じてライティングされるが、感情キャラクターには独自の特性がある。なかでもヨロコビは特に難しく、全身を縁取る青いグローに加え、妖精のような軌跡を描く粒子をまとっていた。

「キャラクターのライティングを繰り返し調整・修正できたのは、Katanaのおかげです」とRangaswamy氏は言う。「さらにRenderManとの強力な連携によって、ライブレンダーを確認しながら細かな調整を行うことができました」。

チームはKatana上でキャラクターごとにライトリグを構築し、シーン単位で操作できるようにした。さらに、ライティングアーティストが必要に応じてショット単位で調整できるコントロールも組み込んだ。

「グローバルレベルでも設定できるようにしたことで、時間帯や環境に応じて、シークエンスやショットごとに調整を加えることができました」とRangaswamy氏は話す。

新キャラクター「シンパイ」の制作

新たに登場した感情「シンパイ」も、何度も試行錯誤を重ねて作られたキャラクターだ。大きな目と逆立った髪のオレンジ色のキャラクターで、ライリーの心を悲観的な想像でかき乱す。物語が進むにつれてその影響力は強まり、「頭の中の司令部」全体が徐々にオレンジ色に染まっていく。ピクサーのチームはKatana上に「Anxiety Ramp」と呼ばれるグローバルコントロールを設け、シーン内のさまざまなライトを制御して演出した。

「ライティングやシェーディングに関わる多くのパラメータをひとつのコントロールでまとめて扱えるようにしたことで、ライティングアーティストはシーンを簡単に扱うことができて、連続性の確認も格段にしやすくなりました」とRangaswamy氏は説明する。「何十ものコントロールを個別にチェックして同期を取る必要はなくなり、ひとつのコントロールだけで各ショットが適切な値になっているか確認可能になり、シーン全体のつながりも正しく保てるようになったのです」。

大規模シークエンスを実現した部門間コラボレーション

物語の終盤、Anxiety Rampが完全に振り切れると、ライリーはパニック発作を起こし、「シンパイの大旋風」が巻き起こる。強力な旋風のシミュレーションが「頭の中の司令部」を吹き抜けるだけでなく、操作コンソールのグリッチやセットが徐々に吹き飛んでいく演出、キャラクターたちが風にあおられていく様子などの表現も盛り込まれた。そのため、このシークエンスの制作には複数部門の緊密な連携が欠かせなかった。

「KatanaとNukeを使ってエフェクトを統合し、より自然でシームレスな仕上がりを実現できました」とRangaswamy氏。「キャラクターのグロー感やグリッチ効果を生み出すには多くのコンプ作業が必要でしたが、ツールの連携によって全体を一連の流れの中で確認しながら作業できたのは大きな助けとなりました」。

レトロな2Dキャラクターの制作

別のシークエンスで複数部門の協力が欠かせなかったのが、ライリーの幼少期に登場する空想のキャラクター、2Dアニメの「ブルーフィー」とビデオゲームのアバター「ランス・スラッシュブレード」のシーンだ。作品全体とはまったく異なるビジュアルスタイルを持つこのキャラクターたちのルックは、アニメーション、ライティング、コンポジット各チームの協力によって作り上げられた。

ブルーフィーは、手描きアニメーションが施されたカードのような平面で表現されていたが、チームは奥行きや陰影を表現するためにシェーディング用のさまざまなマスクも用意した。一方、ランス・スラッシュブレードについては、レトロな雰囲気を再現するためにあえてポリゴン数を抑え、そのうえでNukeによるコンポジットでピクセル感を強調している。

「クリエイティブとテクニカル、両面にわたる部門横断のコラボレーションは、本当に楽しい経験でした」とRangaswamy氏は語る。

Katanaによる複雑なシーンの管理

この作品を一層複雑にしているのが、キャラクターが記憶を思い出す場面のように、ショットの中にさらに別のショットが含まれる多彩なシーンだ。

「KatanaとNukeは、こうした世界の複雑さを管理するうえで本当に役立ちました」とRangaswamy氏は言う。「マルチショット機能のおかげで、2つの作業を同時並行で進められましたし、ディファードローディングによって作業中のオブジェクトだけを読み込んでライティングし、バッチレンダーを実行して結果を確認することができました」。

「私たちはKatana上で“Working Set”を作成し、ライティングアーティストが必要なオブジェクトだけを選んで作業できるようにしました。これによって、まずは限られたオブジェクトで大まかなライティングを行い、細部を仕上げる段階で追加のオブジェクトを読み込む、といった効率的な作業が可能になったのです」。

効率的なワークフローの構築

ライティングアーティストはKatanaのライブレンダリングを積極的に活用することで、ライトの追加や修正のアップデートを常に確認しながら作業できるようになった。

「Katanaのライブレンダリングは私たちにとってまさにゲームチェンジャーであり、ライティングの調整作業をこれまで以上に迅速に進められるようになりました」とRangaswamy氏は話す。

『インサイド・ヘッド2』では、2,000を超えるショットを限られた制作スケジュールの中で仕上げる必要があり、スピードと効率性が何よりも重視された。経験豊富な約30名のライティングアーティストと効率化されたワークフローに加え、ピクサーはKatanaの機能を最大限に活用した。作品には繰り返し登場するロケーションが数多くあり、チームはそれぞれにベースとなるライティングセットを構築し、シーンに応じて必要な設定が自動的に読み込まれる仕組みを整えた。

「私たちはシーンを解析してロケーションを判別し、その場所に応じたライティングセットアップを自動的に呼び出せるタグ付けシステムを構築しました」とRangaswamy氏は説明する。

USDによるショット最適化

ショットはまずピクサー独自のアニメーションツール「Presto」でUSDに変換され、その後Katanaに取り込まれる。その際、不要なオブジェクトをシーンから除外する工程があり、必要に応じてアーティストがKatana上で再び呼び戻すこともできる。ピクサーのタグ付けシステムはUSDの属性にフラグを立て、それをKatanaで参照して値に応じたライティングセットアップを自動的に有効化する仕組みだ。さらにチームはUSDを使って特定のパラメータを判別し、キャラクターを最適化している。例えばキャラクターがカメラから遠い場合、シェーディングを簡略化できるようになっている。

「USDを活用することで、作業内容に応じて最適なツールを使えるようになりました」とRangaswamy氏。「NukeではUSDを読み込むことができるので、実際のジオメトリに基づいた目のハイライトやライティング、コンポジットのセットアップに役立っています」。

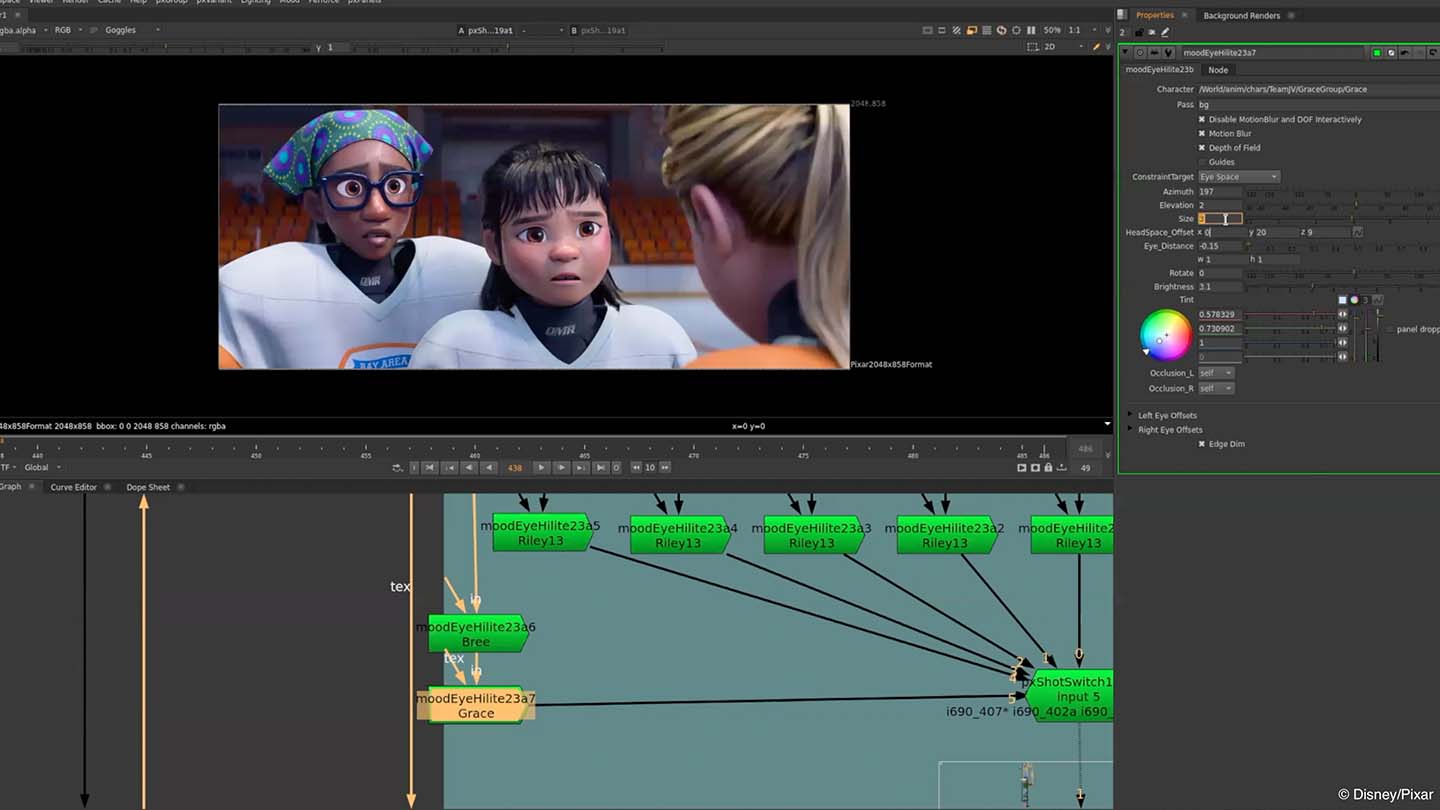

カスタムGizmoとLiveGroupの活用

USD対応に加え、NukeではカスタムGizmoも多く活用された。Gizmoとは、他のアーティストも再利用できるノードのグループのことだ。中でもよく使われたのが、キャラクターの目にハイライトを配置するためのもので、コンプアーティストはその明るさや色、大きさ、位置を素早く調整できた。

NukeのLiveGroupノードも大いに役立った。Rangaswamy氏は次のように説明する。「ショットごとに有効化可能なLiveGroupを活用することで、まずシークエンス全体に対応するグローバルなセットアップドキュメントを作成し、そのうえで特定のショットには個別のオーバーライドを加えることができました。これにより、ショット間で複数のノードをコピー&ペーストして更新する手間が不要になったのです。この一連の仕組みを構築できたことは、私たちにとって非常に大きなメリットとなりました」。

Mariによるテクスチャ表現とストーリーテリング

NukeやKatanaに加えて、人間キャラクターの3DペインティングにはMariをメインツールとして使用し、肌や汗、髪といった重要な要素にリアリティを与えた。アーティストたちは物語をより効果的に表現するために、ライリーのチームがアイスホッケーをするシーンなどで使われる複数の汗マスクのバリエーションも作成した。

スポーツ映画の参考映像に加え、地元のホッケーアリーナへの取材をもとに、チームはキャラクターの運動量を表現するために汗の粒を加えた。また、ライリーが激しいパニック発作に襲われるシーンでは、より強調された汗マスクが作成された。

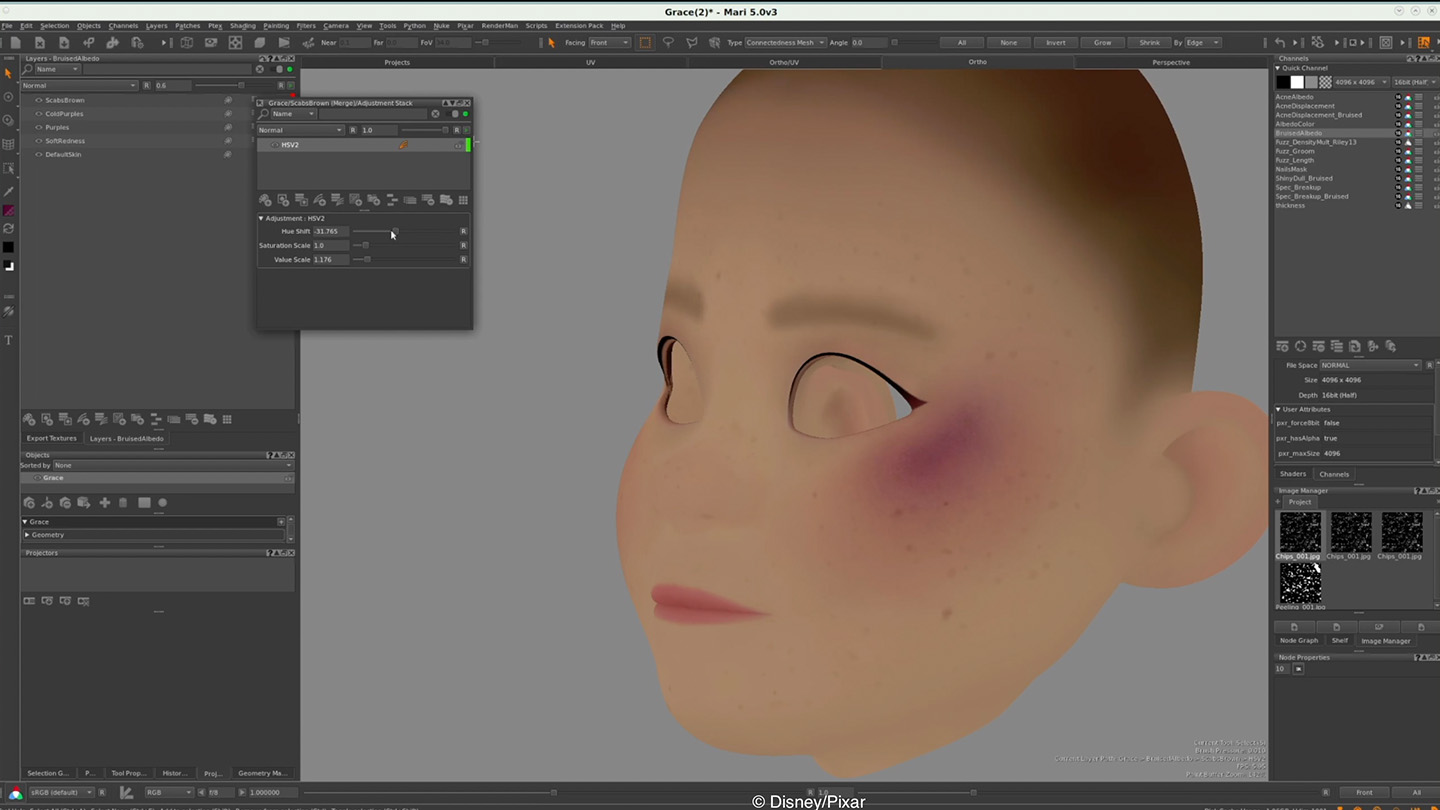

Mariは、キャラクターの内面を映し出す身体的な効果や試合中の動きを強調するためにも活用されており、たとえばライリーの友人グレイスにできるあざの表現などに使われている。Rangaswamy氏は、「Mariを使うことで非常にスピーディに作業が進められ、あざのバージョンをいくつも提示して、監督が求める表現レベルに絞り込むことができました。アーティストはペイントの量や傷の広がり、色の強さを自在に調整できたのです」と語る。

コラボレーションを支えるKatana、Nuke、USDの連携

『インサイド・ヘッド2』の制作は、多くの部門が参加する大規模なコラボレーションだった。その中で、似たワークフローを持つKatanaとNukeは大きな助けとなり、アーティストは状況に応じて両者を行き来しながら最適なツールを選んで作業を進めることができた。さらに、共通のプラットフォームであるUSDを活用し、同じ視点でレビューを行える環境を整えたことも、作品の成功に欠かせないポイントとなった。

「私たちのチームは経験豊富で、生産性を高めるための工夫を数多く生み出してきました。ツールをうまく活用し、これまでの作品以上の成果へとつなげてきたのです」とRangaswamy氏は語る。「私たちは常に、過去に積み上げてきたものを基盤に、新たな挑戦を重ねています」。

Katana・Mari・Nukeで、ストーリーテリングをさらに強化しましょう。Foundry Learnでヒントやチュートリアルをご覧いただけます。